Windkraftanlagen erzeugen grünen Strom. Ihre Umweltverträglichkeit wird trotzdem immer wieder angegriffen. Online kursiert etwa die Behauptung, dass Rotorblätter durch Erosionsschäden hunderte Kilogramm giftiger Partikel verlieren würden und damit die Umwelt verschmutzen. Das ist allerdings irreführend: Wie Expertinnen und Experten erklärten, wird das Phänomen in den Beiträgen um ein Vielfaches übertrieben. Die tatsächliche Menge erodierter Partikel hat eine vernachlässigbare Auswirkung auf die Ökosysteme.

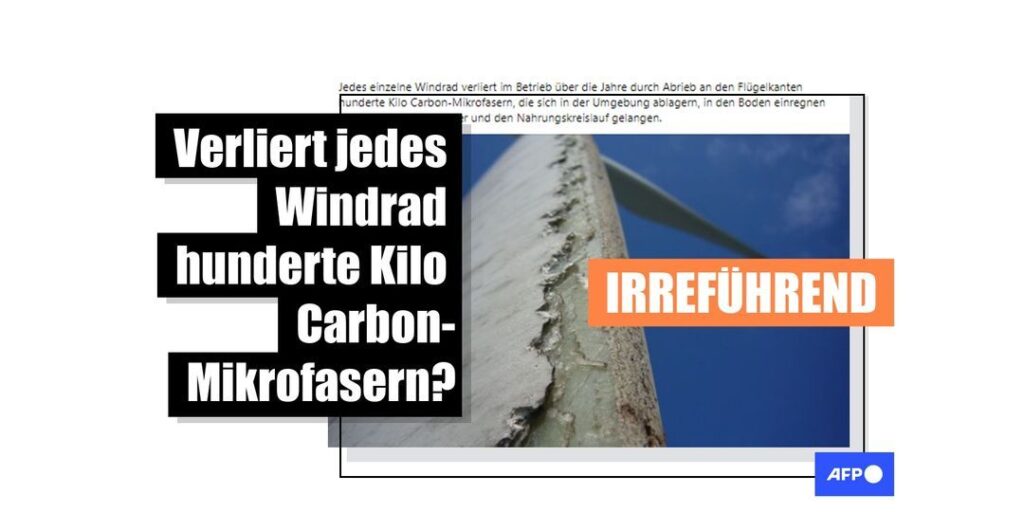

Verschmutzt jede Windkraftanlage die Umwelt mit hunderten Kilogramm giftiger Partikel? Das zumindest behaupten Nutzerinnen und Nutzer derzeit in sozialen Medien. Neben dem Foto eines beschädigten Rotorblattes heißt es in einem Facebook-Post vom 11. März 2024, der über 8.000 Mal geteilt wurde: „Jedes einzelne Windrad verliert im Betrieb über die Jahre durch Abrieb an den Flügelkanten hunderte Kilo Carbon-Mikrofasern, die sich in der Umgebung ablagern, in den Boden einregnen und so in das Trinkwasser und den Nahrungskreislauf gelangen“. Ein anderer Facebook-Nutzer fragt neben dem identischen Bild am 29. Mai 2024: „Was und vor allem wem nützt eine ‚angeblich‘ grüne Energie wenn sie der Menschheit doch schadet?“

Auf X wird die Behauptung ebenfalls tausendfach geteilt (etwa hier, hier und hier), und auch auf Tiktok kursiert ein kurzes Video des Bildes mit Tonspur. In anderen Sprachen wie Englisch und Französisch verbreitet sich die Behauptung ebenso.

Alle Posts nutzen das identische Foto eines beschädigten Rotorblattes und greifen inhaltlich auf den Text des deutschen Facebook-Beitrags vom 11. März 2024 zurück. Darin verweist der Autor als Quelle seiner Behauptung auf ein Interview in der Branchenzeitschrift „Erneuerbare Energien“ vom 1. September 2020. In dem Interview werden jedoch keine „hunderte Kilo Carbon-Mikrofasern“ erwähnt, die pro Windrad erodiert werden und in die Umwelt gelangen.

Der Nutzer stellt sich auf seiner Facebook-Seite als Initiator und Gründer der Schweizer Initiative IG Gegenwind Au-Heerbrugg vor und teilte in der Vergangenheit mehrfach Inhalte, die Kritik an Windenergie äußerten. Laut Initiativenwebseite hat IG Gegenwind Au-Heerbrugg das Ziel, „die Bevölkerung vor den negativen Auswirkungen der geplanten Grosswindkraftanlage ausreichend zu schützen“ und fordert einen Mindestabstand von 500 Metern zwischen Wohngebäuden und Windkraftanlagen.

AFP hat in der Vergangenheit bereits andere irreführende Behauptungen über Windenergie entlarvt (auf Englisch zudem hier, hier und hier).

Authentisches Bild, irreführende Behauptungen

Eine umgekehrte Bildsuche zeigt, dass das Foto des beschädigten Rotorblattes ursprünglich von dem deutschen Unternehmen Blade Care veröffentlicht wurde, das Reparaturdienstleistungen und Schulungen für Windkraftanlagen anbietet. Auf der Webseite des Unternehmens dient das Foto zur Bebilderung eines Kurses namens „Rotorblatt – Vorderkante – Erosion“, bei dem laut Kursbeschreibung Erosion als „unvermeidliche Abnutzungserscheinung“ beschrieben wird, „die das Blatt früher oder später schädigt“. Von Carbon-Mikrofasern oder hunderten Kilogramm Erosionsmaterial ist jedoch auch dort keine Rede.

Der Geschäftsführer von Blade Care, Hans-Peter Zimmer, bestätigte gegenüber AFP am 7. Juni 2024, dass er das Foto des beschädigten Rotorblatts selbst gemacht habe. Die Behauptungen in den sozialen Medien über die Menge an erodierten Carbon-Mikrofasern seien jedoch nicht zutreffend und „stark übertrieben“: Laut Zimmer müssen Windkraftanlagen je nach Standort etwa alle fünf Jahre gewartet werden. Bei dem Material, das durch die Einwirkungen von Wind und Regen abgetragen werde, handele es sich allerdings nicht um Carbon-Mikrofasern, sondern um Farbe und Füllmasse.

An Standorten mit ganz besonders hoher Abnutzung „benötigen wir alle fünf Jahre etwa drei Kilogramm Farbe und Füllmasse, um ein Windrad zu reparieren“, sagte Zimmer. Doch in den meisten Regionen fände die Abnutzung deutlich langsamer statt. „Meistens reichen fünf Kilogramm alle 20 Jahre völlig aus“, betonte Zimmer. Die Partikel, die im Lauf der Zeit von den Rotorblättern abgetragen werden, sind laut seiner Aussage in ihrer Zusammensetzung vergleichbar mit dem Staub, der bei einer Baustelle entsteht. Nur würde jede Baustelle ein Vielfaches des Staubs produzieren.

Windkraft für geringe Partikelmenge verantwortlich

Leon Mishnaevsky Jr, leitender Wissenschaftler in der Abteilung für Wind- und Energiesysteme an der Technischen Universität von Dänemark, erklärte AFP am 7. Juni 2024, dass die geteilten Beiträge inhaltlich „falsch und irreführend“ seien. „Die Beschichtungen von Rotorblättern bestehen nicht aus Carbon, sondern aus Lacken, Polyurethan oder anderen Kunststoffen, meist aus weichen Kunststoffen, die zum Beispiel für Bodenbeschichtungen und Autositze verwendet werden“, sagte er. Mishnaevsky fügte hinzu, dass Rotorblätter sehr selten so stark abgenutzt werden, wie auf dem geteilten Foto. Erosionsschäden betreffen zudem lediglich die schützende äußere Beschichtung und dringen nicht bis zu den umweltschädlicheren Glasfaserlagen des Rotorblatts vor. Denn: „Sobald ein Rotorblatt etwas erodiert ist, produziert es deutlich weniger Energie. Darum wird es sehr schnell repariert“, schließlich sei das im Eigeninteresse aller Betreiberinnen und Betreiber von Windanlagen.

Mishnaevsky bestätigte zudem, dass die entstehenden Abfälle „keineswegs“ hunderte von Kilogram ausmachen. Andere Sektoren, einschließlich der Automobil- und Textilindustrie, erzeugten laut seiner Aussage den tatsächlich bedenklichen Anteil an Mikroplastik, der in die Umwelt gelangt. Als Mikroplastik bezeichnet man winzige Plastikpartikel, deren Durchmesser kleiner als fünf Millimeter ist.

Sanjay Raja Arwade, Professor für Bauingenieurwesen an der University of Massachusetts-Amherst, sagte am 6. Juni 2024 gegenüber AFP, dass die erodierten Partikel von Rotorblättern „einen vernachlässigbaren Beitrag zum globalen Eintrag von Kunststoffen und festen Abfällen in die Ozeane leisten“. Zwar sei jeder einzelne Plastikpartikel, der in die Umwelt gelangt, nicht wünschenswert. Doch die Produktion von Windenergie müsse „im Zusammenhang mit den großen Vorteilen gesehen werden, die der Gesellschaft durch saubere und erneuerbare Energie entstehen.“

Laut Weltklimarat der Vereinten Nationen (IPCC) sind zur Begrenzung der globalen Erwärmung als Folge des menschgemachten Klimawandels „große Veränderungen im Energiesektor erforderlich.“ Dafür ist es unerlässlich, Emissionen zu reduzieren, etwa durch den Übergang von fossilen Brennstoffen zu kohlenstoffarmen Energiequellen wie der Windkraft, heißt es im sechsten IPCC-Sachstandsbericht.

Mikroplastik und dessen Verursacher

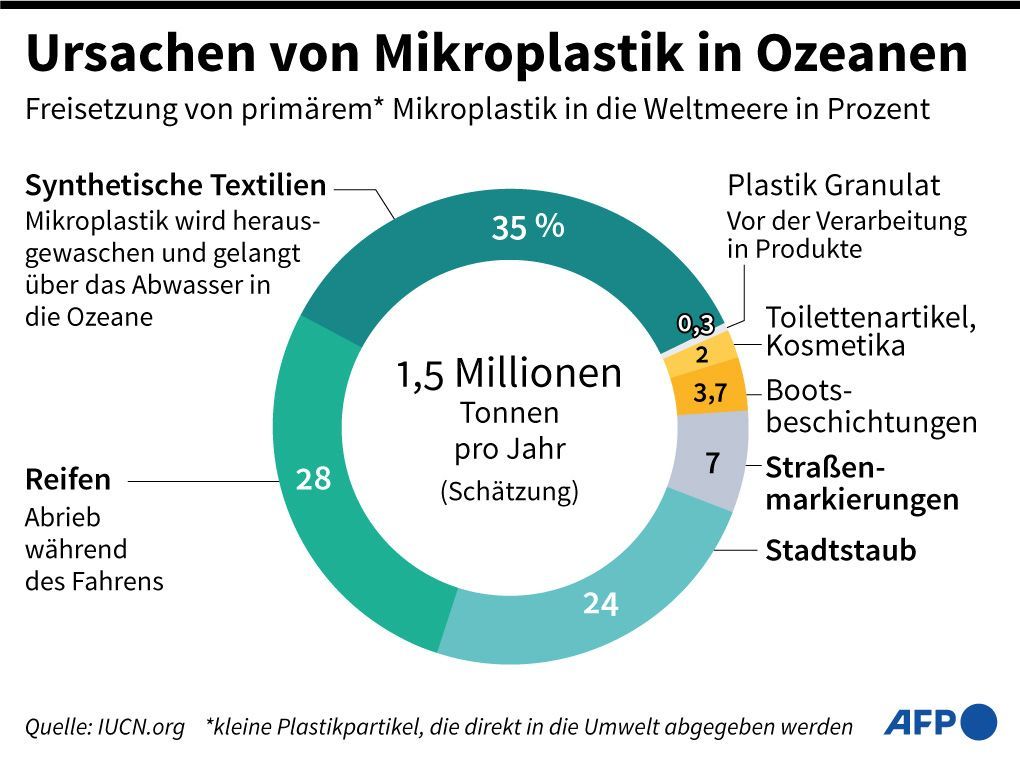

Kleinste Plastikpartikel, die in die Umwelt gelangen, sind je nach Menge durchaus bedenklich. Laut Umweltprogramm der Vereinten Nationen (Unep) finden sich in den Ozeanen 51 Trillionen Partikel von Mikroplastik. Sie tauchen in den Mägen von Tieren auf, in Nahrungsmitteln und wurden auch schon im menschlichen Körper nachgewiesen. Je nach Ursprung der Partikel unterscheidet das Europäische Parlament in einem Bericht aus dem Jahr 2018 zwischen primärem und sekundärem Mikroplastik: Unter primärem Mikroplastik versteht man Kleinstpartikel, die direkt in die Umwelt gelangen. Es macht schätzungsweise 15 bis 31 Prozent des gesamten Mikrolastiks aus, das in die Weltmeere gelangt. Dabei sind die mit Abstand größten Verursacher synthetische Kleidung (35 Prozent) und Reifenabrieb (28 Prozent).

Der mit Abstand größere Anteil von Plastikpartikeln in den Ozeanen ist mit 69 bis 85 Prozent demnach sogenanntes sekundäres Mikroplastik: Darunter versteht man größere Objekte, wie Plastiktüten, Flaschen und Fischernetze, die erst später zersetzt werden.

Partikel, die von Rotorblättern abgerieben werden, fallen unter primäres Mikroplastik. Allerdings ist ihr Anteil so geringfügig, das er in der Grafik nicht als eigenständiger Punkt auftaucht.

Auswirkungen von Mikroplastik

In den Beiträgen in sozialen Medien wird auch behauptet, dass die erodierten Partikel „sich in der Umgebung ablagern, in den Boden einregnen und so in das Trinkwasser und den Nahrungskreislauf gelangen“. Laut eines aktuellen Gutachtens über die Gefahren durch Mikroplastikabrieb von Windkraftanlagen von Andreas Klamt, Professor für Physik an der Universität Regensburg, ist das in Teilen zutreffend: Durch den mechanischen Verschleiß an den Rotorblättern gelangt Mikroplastik in die Umwelt, jedoch ist die Partikelbelastung durch Windkraftanlagen im Verhältnis zu anderen Verursachern sehr geringfügig: mit Blick auf Deutschland verursachen Windkraftanlagen selbst mit maximalen Erosionsschäden eingerechnet lediglich circa 0,15 Prozent des Gesamtfeinstaubs.

Für die Trinkwasserqualität und den Nahrungskreislauf ergeben sich daraus nach aktuellem Forschungsstand keine direkten Gefahren: Forschungen der Schweizer Forschungsanstalt Eawag haben ergeben, dass die Filter von Wasserwerken 99,9 Prozent aller Mikro- und Nanoplastikpartikel aus dem Rohwasser filtern. Ein winzig kleiner Restanteil kann somit zwar dennoch in das Trinkwasser gelangen, doch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab diesbezüglich eine vorsichtige Entwarnung: Chemikalien und mikrobielle Erreger, die mit Mikroplastik im Trinkwasser in Verbindung gebracht werden, stellen zwar eine grundsätzlich eine geringe Gefahr für die menschliche Gesundheit dar, doch in den genannten Größenordnungen gebe es „derzeit keine Hinweise darauf, dass Mikroplastik im Trinkwasser der Gesundheit schadet.“

Fazit: Windräder verlieren keine hunderte Kilos an Carbon-Mikrofasern durch Erosionsschäden, wie es online fälschlich heißt: Wie Expertinnen und Experten erklärten, kommt es durch Wind und Regen zwar durchaus zu Abrieb von Farbe und Kunststoffen an den Rotorblättern, jedoch in so geringfügigen Mengen, dass es vernachlässigbar ist. Die größten Verursacher von Mikroplastik in den Ozeanen sind nach wie vor Plastikmüll, der im Meer zersetzt wird, gefolgt von Partikeln synthetischer Kleidung und Reifenabrieb.