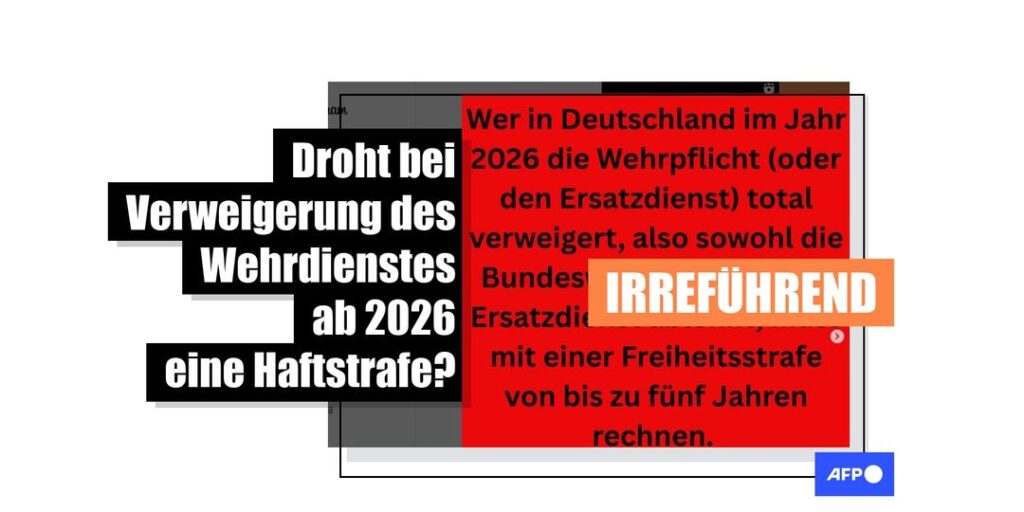

Angesichts der angespannten globalen Sicherheitslage und der Personalnot bei der Bundeswehr will die deutsche Bundesregierung den Wehrdienst reformieren. 2011 wurde die verpflichtende Einberufung ausgesetzt – Ende August 2025 beschloss die Regierung einen neuen Wehrdienst. Online wurde irreführenderweise behauptet, ab 2026 drohe bei Verweigerung des Wehr- oder Zivildienstes eine Haftstrafe. Der Gesetzentwurf sieht jedoch zunächst ein freiwilliges System vor. Die Rückkehr zur Wehrpflicht unter bestimmten Voraussetzungen ist allerdings nicht ausgeschlossen, bestätigte eine Rechtsexpertin – inklusive möglicher Haftstrafen.

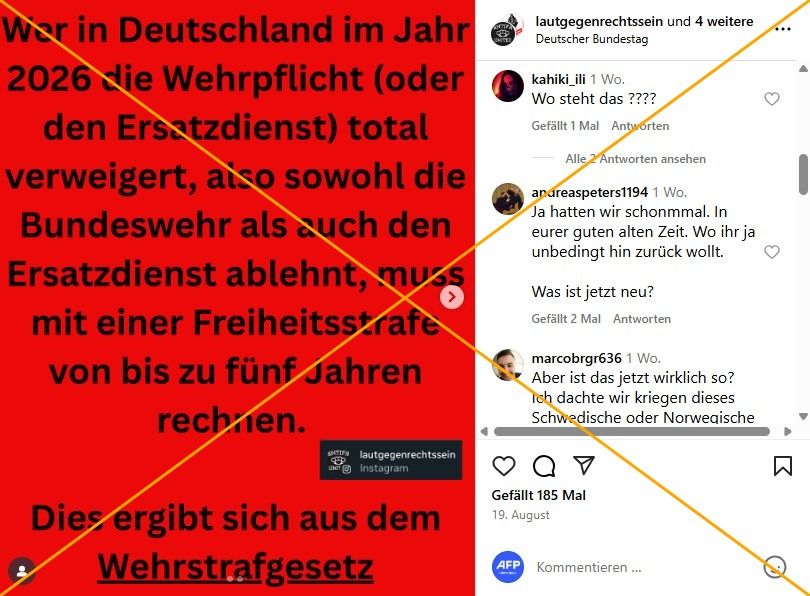

Laut Wehrstrafgesetz müsse jemand, der „in Deutschland im Jahr 2026 die Wehrpflicht (oder den Ersatzdienst) total verweigert“ mit einer Gefängnisstrafe „von bis zu fünf Jahren rechnen“, hieß es in einem Instagram-Beitrag vom 19. August 2025. Diese Behauptung verwirrte einige Nutzerinnen und Nutzer. „Wo steht das ???“ oder auch „Aber ist das jetzt wirklich so? Ich dachte wir kriegen dieses Schwedische oder Norwegische Modell?“, fragten sie in den Kommentaren unter dem Beitrag. Auch auf Facebook hieß es, im kommenden Jahr drohe bei Wehrdienstverweigerung eine Haftstrafe.

Die Behauptung ist jedoch irreführend. Hintergrund dieser Beiträge ist der Gesetzentwurf des Bundesverteidigungsministeriums zur Reform des Wehrdienstes, der am 27. August 2025 vom Bundeskabinett beschlossen wurde.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will so jährlich die Zahl der Soldatinnen und Soldaten erhöhen. Denn: Rund 182.000 Soldatinnen und Soldaten und 100.000 Reservistinnen und Reservisten gibt es derzeit in der Bundeswehr. Um jedoch Verpflichtungen der Nato nachzukommen und die Verteidigung Deutschlands zu gewährleisten, sind mehr nötig. Pistorius will die Bundeswehr bis 2035 auf mindestens 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten und 200.000 Reservistinnen und Reservisten aufstocken.

Neuer Wehrdienst wird zunächst freiwillig

Dem Gesetzentwurf zufolge soll dafür ab 2026 ein Fragebogen an alle Männer und Frauen ab dem Geburtsjahrgang 2008 gesendet werden. Darin sollen sie Angaben zu ihrem Interesse am Dienst in der Bundeswehr machen. Männer müssen den Fragebogen ausfüllen – tun sie dies nicht oder machen falsche Angaben, können sie laut Bundesverteidigungsministerium mit einer Geldbuße geahndet werden. Für Frauen ist die Beantwortung freiwillig, da sie laut Artikel 12a des Grundgesetzes nicht zum Wehrdienst gezwungen werden dürfen. Wer möchte und geeignet ist, kann anschließend Grundwehrdienst von mindestens sechs Monaten leisten oder sich für eine längere Zeit verpflichten. Neben Fragebögen ist ab dem 1. Juli 2027 eine verpflichtende Musterung für Männer geplant – auch das bedeutet jedoch keine Pflicht, Wehrdienst zu leisten.

Mit Inkrafttreten des neuen Wehrdienstgesetzes werde es nicht automatisch eine Wehrpflicht, also eine verpflichtende Einberufung zum Grundwehrdienst, geben, erklärte auch eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums auf AFP-Anfrage am 29. August 2025. „Insofern kann es für Personen, die keinen freiwilligen Wehrdienst leisten wollen, auch keine strafrechtlichen Konsequenzen geben.“ Kathrin Groh, Professorin für Öffentliches Recht an der Universität der Bundeswehr München, bestätigte das. „Erst einmal soll alles auf freiwilliger Grundlage laufen“, erklärte sie auf AFP-Anfrage am 1. September 2025. „Ab 2026 gibt es noch gar keine Wehrpflicht.“

Neuer Paragraf enthält neue Befugnisse

Der „Entwurf des Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes enthält keine Vorschläge zur Änderung strafrechtlicher Vorschriften“, ergänzte die Ministeriumssprecherin. Einen Knackpunkt bildet allerdings der neue Paragraf 2a, der dem bestehenden Wehrpflichtgesetz hinzugefügt werden soll. Darin wird festgelegt, dass die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundestags die verpflichtende Einberufung zum Grundwehrdienst wieder einsetzen kann, die 2011 lediglich ausgesetzt wurde. Die Wehrpflicht sowie Sanktionen für Kriegsdienst- und Zivildienstverweigerer bestanden seit 1956. Angesichts nötiger Sparmaßnahmen im Bundeshaushalt und einer über die Jahrzehnte veränderten Sicherheitslage setzte sich der damalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) 2011 mit seinem Vorschlag durch, die Wehrpflicht auszusetzen.

Laut dieser neuen Regelung kann Bundesregierung künftig „ungediente Wehrpflichtige zum Grundwehrdienst“ einberufen, „wenn die verteidigungspolitische Lage einen schnellen Aufwuchs der Streitkräfte zwingend erfordert, der auf freiwilliger Grundlage nicht erreichbar ist“. Im „Spannungs- und Verteidigungsfall“ gilt die Wehrpflicht laut Paragraf 2 des Wehrpflichtgesetzes ohnehin, unabhängig von dem neu hinzugefügten Paragrafen.

Erst wenn die verpflichtende Einberufung wieder eingesetzt ist, gelten die entsprechenden Sanktionen für jene, die sich nicht an die Dienstpflicht halten. Zwar darf gemäß Artikel 4 des Grundgesetzes niemand „gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden“. Allerdings muss ein Kriegsdienstverweigerer in diesem Fall ersatzweise Zivildienst leisten, schreibt das Kriegsdienstverweigerungsgesetz vor. Auch das Grundgesetz sehe „Totalverweigerung“ nicht vor, erklärte Groh.

Für beide Dienste gibt es Strafen, wenn jemand sie verweigert. Diese sind im Wehrstrafgesetz beziehungsweise im Zivildienstgesetz geregelt. Das im online geteilten Beitrag genannte Wehrstrafgesetz gilt nur für Zeit- und Berufssoldatinnen und -soldaten und stellt die sogenannte Fahnenflucht unter Strafe. Groh bestätigte das: Die Sanktionen beider Gesetze „greifen erst, wenn man zum Wehr- oder als Kriegsdienstverweigerer zum Zivildienst verpflichtet ist“.

„Verteidigungspolitische Lage“ ist „weich formuliert“

Doch wann liegt eine „verteidigungspolitische Lage“ vor, die „einen schnellen Aufwuchs der Streitkräfte zwingend erfordert“, wie es der neu hinzugefügte Paragraf 2a im neuen Wehrgesetz vorsieht? „Es gibt keinen Automatismus, keine festgelegte Zahl und keinen festgelegten Zeitpunkt für eine entsprechende Anordnung“, erklärte die Ministeriumssprecherin auf Anfrage. „Ein direkter Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland ist hierfür keine zwingende Voraussetzung.“

Rechtsprofessorin Groh erklärte, der Paragraf „ist meines Erachtens extra so weich formuliert, um alle möglichen Fälle abzugreifen, in denen ein Aufwuchs der Bundeswehr allein mit Freiwilligen nicht ausreicht“. Die Bedrohungslage durch den Ukrainekrieg, wie sie sich zum Veröffentlichungszeitpunkt des Artikels darstellt, falle nicht unter eine solche „verteidigungspolitische Lage“, da die Wehrpflicht sonst sofort wieder eingesetzt würde, erklärte Groh.

Sie nannte allerdings drei Szenarien, in denen ihr zufolge eine verpflichtende Einberufung zum Grundwehrdienst erfolgen könne: allein mit Freiwilligen wird die erforderliche Anzahl von Soldatinnen und Soldaten nicht erreicht, um die Nato-Ziele zu erreichen; ein Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland soll durch Nato-Bodentruppen, und somit durch Beteiligung der Bundeswehr, gesichert werden; oder eine außenpolitische „Krise unterhalb von Spannungs- und Verteidigungsfall (zum Beispiel Bündnisfall)“ erfordert mehr Soldatinnen und Soldaten in kürzerer Zeit.

5000 neue Soldatinnen und Soldaten im ersten Jahr möglich

Das Bundesverteidigungsministerium rechnet im ersten Jahr damit, 5000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten ausbilden zu können, heißt es online. Angesichts des hohen Bedarfs hatte Verteidigungsminister Pistorius die Frage aufgeworfen, ob das freiwillige Modell ausreiche. Zugleich nütze eine Wehrpflicht „jetzt gar nichts, weil wir die Kapazitäten weder in den Kasernen noch in der Ausbildung haben“, zitierte ihn die Tagesschau. Einordnend erwähnt das Ministerium auf seiner Website, es gehe von 350.000 Männern pro Jahrgang aus, die den verpflichtenden Fragebogen ausfüllen müssen. Der Grundwehrdienst soll auch durch eine höhere Besoldung attraktiver gemacht werden.

Kritik an dem Gesetzentwurf kam in der Vergangenheit von beiden Seiten und reißt noch immer nicht ab. Die Maßnahmen würden nicht ausreichen, um die erforderliche Anzahl an Streitkräften und Reservistinnen und Reservisten zu erreichen, heißt es auf der einen Seite. Auf der anderen wird generelle Kritik an der Aufrüstung geübt.

Unterdessen ist der Gesetzentwurf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht rechtskräftig. Der Bundestag sowie der Bundesrat müssen noch über ihn abstimmen.

Fazit: Im Jahr 2026 wird es noch keine verpflichtende Einberufung zum Grundwehrdienst geben, weshalb auch keine Haftstrafe für Kriegsdienst- oder Zivildienstverweigerer greift. Allerdings sieht der beschlossene Gesetzentwurf über den neuen Wehrdienst vor, dass die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundestags die verpflichtende Einberufung zum Grundwehrdienst wieder einsetzen kann – in diesem Fall droht Verweigerern bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. Auch wenn ein Spannungs- oder Verteidigungsfall eintritt, gibt es unabhängig von der neuen Regelung eine verpflichtende Einberufung.